七草粥とは?|食べる日や意味、手軽な作り方を解説

※当サイトはアフィリエイト広告を利用しています。

悩む女性

「七草粥はいつ(どのタイミングで)食べるのが正解?食べる理由って何?」

こんな疑問にお答えします。

本記事の内容

- 七草粥を食べる日(タイミング)

- 七草粥を食べる理由(意味)

- 春の七草の種類

- 七草粥の簡単な作り方

青果バイヤー歴20年以上の僕が、江戸時代から続いている日本の良き風習「春の七草(七草粥)」についてわかりやすく解説します。

参考にしていただけると嬉しいです。

七草粥を食べる日(タイミング)

七草粥を食べる日(タイミング)は「1月7日の朝に食べる」のが正解です。

- 前日の(1月6日)夜は新年に初めて爪を切る日(この日だけは夜に切る)

- 家族が集まってまな板の上にろうそくを立て、まな板の上で「唐土の鳥が日本の国に渡らん先に、七草叩いてトントントン、トントントン♪」と歌いながら七草を包丁の背でを叩いて細かくする

- 細かく切った七草を爪に塗ってから切る(七草粥にするものとは別で)

- 翌日の朝(7日の朝)に七草粥を食べる

上記が「昔から続いている七草粥の風習」です。

「七草を塗って爪をやわらかくしてから切ると、その年は風邪を引かない」と言われているんですよね。

七草粥を食べる理由(意味)

七草をお粥にして食べる意味(理由)は、「一年の無病息災を願う」です。

具体的には以下の通りです。

- お正月のご馳走で疲れてしまった胃腸をいたわり、健康にいい野菜をちょっと塩味のお粥で食べることで、その年の一年の無病息災を願う

昔の人の知恵を感じますね。

春の七草の種類

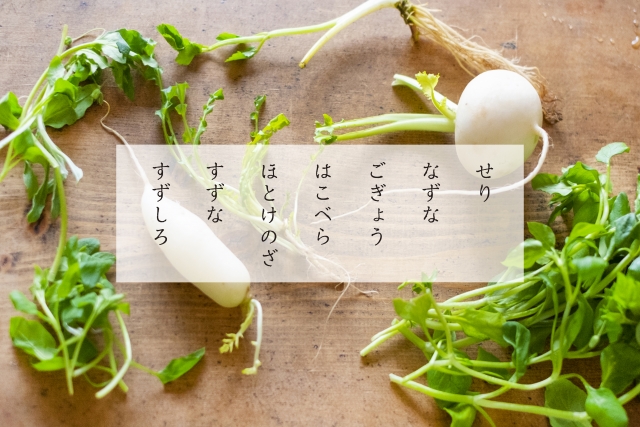

春の七草の種類は、以下の7つになります。

- せり(芹):水辺の山菜

- なずな(薺):いわゆるペンペン草

- ごぎょう(御形):母子草(ははこぐさ)

- はこべら(繁縷):ナデシコ科の越年草

- ほとけのざ(仏の座):キク科のコオニタビラコ

- すずな(菘):要するに「かぶ」

- すずしろ(蘿蔔):大根のこと

短歌のリズム(五・七・五・七・七)で覚えると、思い出しやすく忘れにくいですよ。

さいごに「これぞ七草♪」をつけるのがポイントですね。

七草粥の作り方は簡単

「七草粥ってどうやって作るの?」とお客さんに聞かれることがありますが、作り方は簡単で以下の通りです。

- 七草をみじん切りにして湯通しする

- 湯通しした七草をお粥に入れ、少量の塩をふりかける

山菜の風味を楽しむことができますよ。

おわり

ということで、七草粥(春の七草)についてでした。

日本の古きよき風習、大切にしていきたいですね。

ちなみに、スーパーなどでは年明けすぐ(元旦や2日から)七草セットを販売しているお店も多いですが、正直そのタイミングで買うのは早すぎます。

6日の夜に爪を切って7日の朝に七草粥を食べるので、あまり早く買ってしまうと傷むだけですからね。

買うのは直前の5日か6日に新鮮なものを選んで買う方がいいですし、鮮度や売り切れが心配な方はこんな感じのフリーズドライを使うといいですよ。

以上、参考にしていただけると嬉しいです。